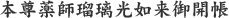

縁起によると、天平14年(742)

熊野三所権現鎮護のために東大寺末寺として現在地よりも約1キロ北西に

建立され、延暦11年(792)大師の巡錫を仰ぎ、弘仁十三年(822)

嵯峨聖帝の勅により再興されたと伝えられている。しかしながら、戦国時代末、

長宗我部元親の兵火により一部を残してその

殆どを焼失、慶長年間(1596~1615)に再建されたものの再び焼亡、本堂は寛保元年(1741)に建立されたものとされている。

現在の大興寺は真言宗善通寺派の寺院であるが、

往時真言二十四坊天台十二坊が

甍を連ね、同じ境内で真言天台二宗が

兼学したという珍しい来歴を持っている。そのためか天台宗の影響が大きく、本堂に向かって左側の弘法大師堂と共に、右側に天台宗第三祖

智顗を祀る天台大師堂があるという配置にその名残を留めている。また本尊

脇侍は不動明王と毘沙門天であり、その配置は天台様式である。

本堂正面の参道の入り口にある仁王門に立つ四国霊場最大の金剛力士像は像高314センチの県指定文化財で鎌倉初期運慶の作と伝えられている。94段の参道右側には弘法大師お手植えとされる

榧と

楠の大木があり、中段の平地の左右にはかつてお堂が建っていた。また、本堂南側には熊野三所権現が祀られ、明治の神仏分離までは当山住職が別当を兼ねていた。同じ敷地に荒神と地神二つの祠もあり、その

幟には

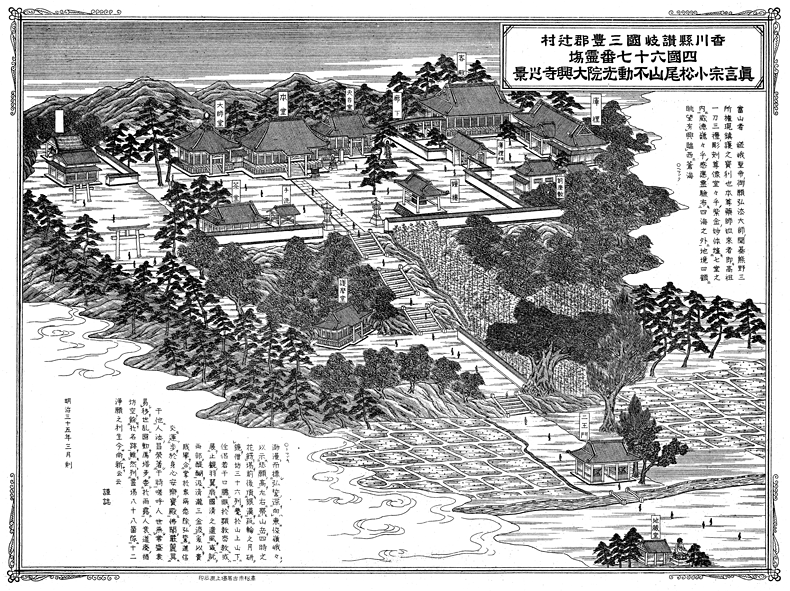

卍紋が今も使われている。往時の境内の姿は、南の熊野三所権現社から弘法大師堂、本堂、天台大師堂から庫裡へとなだらかに連なっており、見事な景観だったと思われる。

なお、当山の正式名称は小松尾山不動光院大興寺

泉上坊であるが、御詠歌で「植ゑおきし

小松尾寺を眺むれば」と詠まれているように、地元では昭和の末までもっぱら

小松尾寺と呼ばれていた。

近傍には

閼伽谷、

東蓮坊、

蓮花、

寺岡などという寺院に由来する地名が残されており、背後のなだらかな山は、

菩提山と呼ばれている。

香川県の指定文化財としては先にあげた

雄渾な金剛力士像の他に次の三件がある。一つは

檜寄木造り、

漆箔、平安後期作の像高84センチの本尊藥師如來坐像で、弘法大師一刀三礼の尊像とされ、60年に一度御開帳の秘佛である。

二番目は鎌倉時代後期建治2年(1276)の銘がある弘法大師坐像と天台大師坐像であり、対で「県指定文化財」となっている。弘法大師坐像は、銘が残るものの中では現在四国最古とされ、像高74㎝で、木造玉眼彩色で、天台大師坐像は像高77.4㎝、檜の寄木造り、彫眼彩色で、大変珍しい彫像とされる。三番目に「大興寺」と記された

扁額があり、文永4年(1267)の年号と「

従三位藤原朝臣経朝」の裏書きがなされている。また

鐘楼にある

梵鐘は当山の約1.5キロ北東方向にある、山本町辻地区の氏神様である

菅生神社で使われていたもので、神仏

混淆の名残を示すとともに、大東亜戦争最中の金属供出を免れた貴重なものである。また、書道

青蓮院流の祖として名高い

尊円法親王が山本

郷を寄進された康永3年(1344)の寄進状が保管されている。

このように長い歴史を持つ当山は遠く

燧灘を望む丘の上に静かにたたずんでいるが、お大師様のご加護をいただいて末永く、皆様と共にありたいと願っている。

第六十七番札所

小松尾山

不動光院

大興寺

| 宗 派 |

真言宗善通寺派

|

| 本 尊 |

薬師如来(伝弘法大師作)

|

| 開 基 |

弘法大師

|

| 創 建 |

天平14年(742)

|

| 真 言 |

おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

|

| 住 所 |

〒768-0101 香川県三豊市山本町辻4209

|

| 電 話 |

0875-63-2341

|

| 駐車場 |

普通20台・無料・終日

|

| 宿 坊 |

なし

|

縁起によると、天平14年(742)

縁起によると、天平14年(742) 本堂正面の参道の入り口にある仁王門に立つ四国霊場最大の金剛力士像は像高314センチの県指定文化財で鎌倉初期運慶の作と伝えられている。94段の参道右側には弘法大師お手植えとされる

本堂正面の参道の入り口にある仁王門に立つ四国霊場最大の金剛力士像は像高314センチの県指定文化財で鎌倉初期運慶の作と伝えられている。94段の参道右側には弘法大師お手植えとされる 二番目は鎌倉時代後期建治2年(1276)の銘がある弘法大師坐像と天台大師坐像であり、対で「県指定文化財」となっている。弘法大師坐像は、銘が残るものの中では現在四国最古とされ、像高74㎝で、木造玉眼彩色で、天台大師坐像は像高77.4㎝、檜の寄木造り、彫眼彩色で、大変珍しい彫像とされる。三番目に「大興寺」と記された

二番目は鎌倉時代後期建治2年(1276)の銘がある弘法大師坐像と天台大師坐像であり、対で「県指定文化財」となっている。弘法大師坐像は、銘が残るものの中では現在四国最古とされ、像高74㎝で、木造玉眼彩色で、天台大師坐像は像高77.4㎝、檜の寄木造り、彫眼彩色で、大変珍しい彫像とされる。三番目に「大興寺」と記された